清晨的伶仃洋风,携着海的温润掠过南沙大地。古祠堂的铜铃声、古炮台的斑驳石墙、百年古树的浓荫,共同勾勒出这片土地的文化肌理。南沙的历史文化保护,从不只是封存遗产,而是让青砖黛瓦的肌理、老手艺的温度、旧习俗的鲜活,扎根在城市的生活脉络里。

这片以“水乡为基、海洋为魂”的土地,孕育着传统村落、不可移动文物、历史建筑、古树名木与非物质文化遗产等多元文化资源,它们既是岭南水乡的记忆载体,也是湾区海洋文化的鲜活注脚。接下来,一起探索南沙交织共生的“文化家底”,看其如何焕发新的生机。

南沙的“文化家底”:多元遗产的活态交织

走进南沙,历史文化资源就像一幅“水与岸共生、古与今交融”的画卷,每一类遗存都藏着独特的地域记忆。

传统村落:水乡生活的活样本

传统村落,是指村落形成较早,拥有较丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。

南沙现有传统村落6个,其中省级2个(莲溪村、塘坑村),市级4个(大井村、东里村、湴湄村、大稳村)。这些村落留存着岭南水乡的传统格局,保留古祠堂、古井等历史遗存,镬耳山墙民居与稻田景观相映,传统生活气息与本土民俗活动从未中断。

莲溪村。

不可移动文物:历史变迁的见证者

不可移动文物,是指具有历史、艺术、科学价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻;与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、代表性建筑等。分为文物保护单位和未核定公布为文物保护单位的不可移动文物。

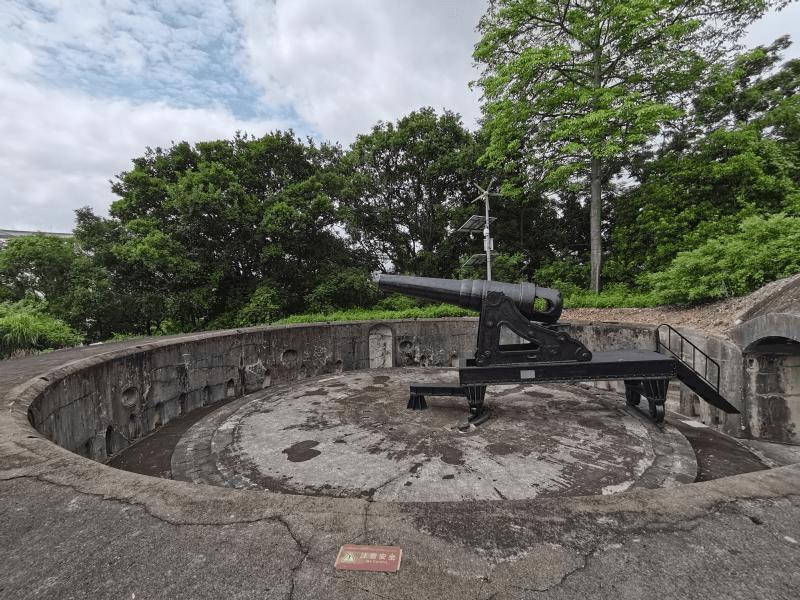

南沙现有不可移动文物117处,其中全国重点文物保护单位1个(含5处),为林则徐销烟池与虎门炮台旧址(上横挡炮台、下横挡炮台、大角炮台、蒲洲炮台、大虎山炮台),是鸦片战争海防历史的重要见证;广东省文物保护单位2处:舢舨洲灯塔、金锁排灯塔,见证了近代航运史;其余还有4处广州市文物保护单位、1处市登记文物保护单位、17处南沙区文物保护单位、88处区登记保护文物单位。

上横挡炮台。

历史建筑与传统风貌建筑:地域特色的具象化

历史建筑,是指具有一定建成历史,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物,具有突出的历史文化价值,或较高的建筑艺术价值,或一定的科学文化价值等其他价值特色的建筑物、构筑物。

传统风貌建筑,是指能够反映历史文化内涵和地方特色,对整体风貌特征形成具有价值和意义,且未被确定为不可移动文物和历史建筑的建筑物、构筑物。

南沙现有历史建筑11处,包括小虎岛人民公社礼堂旧址、叙伦堂、南沙牌坊等。传统风貌建筑52处,涵盖祠堂、寺庙、民居、古井等类型,包括南沙天后宫、仙庙(云霞观)、梅山糖厂码头等。这些建筑或承载时代记忆,或展现岭南特色,是地方建筑文化的重要代表,也是地域文化的视觉符号。

小虎岛人民公社礼堂旧址。

古树名木:岁月沉淀的“绿色文物”

古树,是指树龄100年以上的树木,不包括人工培育、以生产木材为主要目的的商品林中的树木。名木,是指具有重要历史、文化、科学、景观价值或者具有重要纪念意义的树木。

南沙现有古树名木224处,涵盖细叶榕、木棉、龙眼等多个树种,广泛分布于村落、祠堂周边。如莲溪村、东里村等传统村落中,多株百年古树与古建相映,既是生态资源,也是村民集体记忆的载体。

龙门古树——南沙区唯一一株一级古树。

非物质文化遗产:活态传承的技艺与习俗

非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括传统技艺、民俗、音乐、舞蹈等,经申报认定列入各级非遗名录。

南沙非物质文化遗产21项,其中省级2项(黄阁麒麟舞、南沙妈祖信俗),市级5项(广州咸水歌、南沙赛龙艇、疍家菜制作技艺、香云纱染整技艺、南沙水乡婚俗),区级14项。这些技艺与习俗,靠一代代人传承至今,鲜活又生动。

黄阁麒麟舞。

工业遗产:工业技艺的发展标志

广州市工业遗产,是指在广州市范围内形成的,具有历史、科技、艺术、社会价值,经广州市人民政府确定的市级工业遗存。2025年南沙区罉塘潭古采石场被认定为广州市工业遗产。罉塘潭石场形成于清乾隆年间,利用水道运输石材,对当时石材销售行业和建筑工业的发展都有较大的影响。

大岗罉塘潭。

“绣花功夫”护文脉:统筹推进的保护实践

在保护这些珍贵遗产的过程中,南沙没有采用“一刀切”的简单模式,而是以“政策为纲、科技为翼、匠心为魂”,构建起一套系统性的保护体系,让每一类历史文化资源都能守住本真。

政策引领,锚定保护“风向标”

南沙区印发了《南沙区历史文化名城保护联动工作方案》《南沙区传统村落、历史建筑、传统风貌建筑、预先保护对象巡查工作方案》《南沙区传统风貌建筑保护图则》等专项文件,为不同资源制定保护要求,压实主体责任,让保护工作有章可循。

比如,为每处传统风貌建筑划定保护范围,范围内严禁擅自拆除、迁移或改变建筑外观;针对成片建筑群,更强调“成组保护”,保留原有肌理与空间格局,避免破坏整体风貌;建立“区-镇(街)-保护责任人”三级联动巡查保护机制,市规划和自然资源局南沙区分局统筹,镇(街)和保护责任人按相关保护要求具体落实,从制度层面筑牢文化资源“安全线”。

科技赋能,织密守护“防护网”

现代技术的加入,为南沙的历史文化保护注入了新动能,也让我们看到了“科技+文化”的无限可能。建立“智慧文物安全监管系统”“历史文化保护信息化管理系统”等,应用移动互联网技术及云服务等重要手段,加强对不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑的巡查服务,有效提高巡查人员工作效率,提升历史文化保护要素安全管理信息化水平。

在南沙牌坊等古建修缮中采用仪器扫描、监测等无损检测技术,不破坏建筑本身便可诊断问题,比如结构是否沉降、混凝土是否有裂缝等,为后续的修复方案提供精准依据。

南沙牌坊。

匠心复原,留住文化“原真性”

南沙始终坚持“修旧如故”的原则,用匠心留住文化的原真性。黄阁麦氏大宗祠邀请知名壁画家、灰塑家等专业人士实地勘察,重点修复清代建筑时期的壁画、砖雕、灰塑、彩绘等装饰构件。

小虎岛人民公社礼堂采用原有的形制与结构进行修缮,保留与恢复红砖清水墙、翻斗窗、水泥花格等核心价值元素,延续村民记忆。在修复南沙牌坊上的装饰构件时,先用机械臂刻出大致轮廓,再由工匠手工雕刻细化,将老手艺和现代技术充分融合。

黄阁麦氏大宗祠。

文脉“活”起来:传统与现代的共生新篇

南沙对文化遗产的守护,从不只满足于“守得住”,更追求“用得好”。通过文旅融合、数字创新、跨界破圈,让这些老资源融入现代生活,焕发新生机。

文旅融合,让遗产“可触摸”

现在的文化遗产,早已不是“藏在深闺人未识”,而是变成了体验式文旅目的地,让来到南沙的人们能亲身感受遗产的温度。

2025年南沙妈祖文化旅游节将传统“妈祖文化”与“粤港澳大湾区灯会”文旅IP深度结合,通过“文化+光影”、新潮演艺叠加传统庙会等方式,举办妈祖祭祀仪式、宫庙会亲、妈祖海巡、妈祖巡游灯会、非遗三献礼等系列活动,以全域旅游思维打造南沙湾片区旅游目的地。由黄阁机械厂改造的黄阁非遗传承基地,围绕广彩、广绣等国家级非遗和麒麟舞、香云纱等本土非遗项目,开设常态展陈、论坛沙龙、技艺培训、深度体验等活动,让传统非遗深度融入城市日常,实现活态传承。

2025年粤港澳大湾区灯会。

黄阁非遗传承基地。

数字创新,让文脉“可传播”

数字技术打破了文化传播的时空限制,让南沙的文脉能被更多人看见、了解。

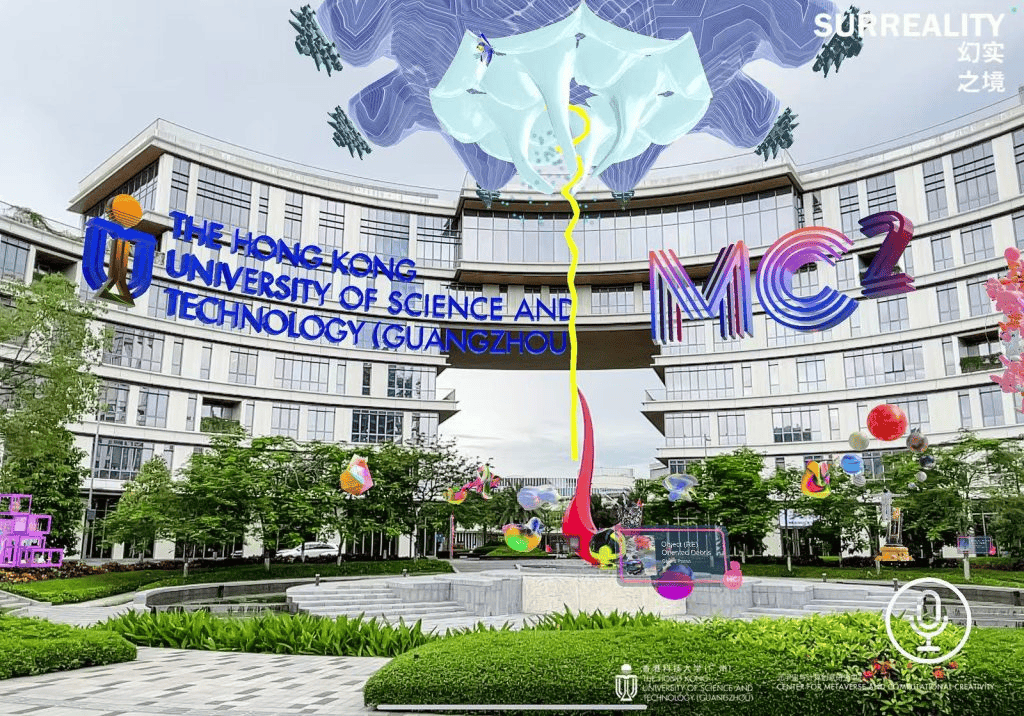

通过建立“南沙区文物信息发布系统”,并给大部分的不可移动文物安装了二维码文物牌,让市民扫码后可通过文字介绍、图片展示、语音描述和视频的方式直观了解眼前的文物。拍摄黄阁麒麟舞非遗短片、教学视频,在“学习强国”、抖音、B站等新媒体平台进行推广,将黄阁麒麟舞背后的文化内涵融入视频,让传统民俗走进年轻群体视野。在香港科技大学(广州)举办全球首个大规模融合AI艺术创作与大空间扩展现实(XR)的艺术展“SURREALITY·幻实之境”,通过人工智能技术、人机交互等手段大胆重构艺术创作方法和表现形式,为思考如何用科技手段创新表达、应用或保护非遗提供思路。

“SURREALITY·幻实之境”艺术展。

跨界破圈,让传统“可生长”

非遗与现代产业的碰撞,让南沙的传统文化长出了“新枝芽”,有了更多可能性。

南沙建成全国首家香云纱(非遗)文化园,打造集生产、染整、加工、展销等为一体的香云纱全产业链,以非遗香云纱染整技艺制作的时装在2024年南沙妈祖文化旅游节、中国进出口商品交易会、白鹅潭大湾区艺术中心等场合亮相,推动香云纱重新成为时尚界的新潮流。截至目前,南沙已连续举办五届文创大赛,累计吸引逾5500名设计师参赛,其中港澳青年设计师超1200名,通过产品故事化设计传递南沙历史底蕴、文化基因与非遗传统,推动传统文化资源与创意产业相融合。

香云纱时装秀。

伶仃洋的夜色渐浓,南沙天后宫的灯光映着海面波光,骑楼街的文创店里仍有游客驻足,古榕下的村民闲话着家常。从麦氏大宗祠的雕梁画栋到虎门炮台的斑驳炮筒,从香云纱的“过乌”到麒麟舞的鼓点,南沙的每一处文化资源,都在“保护”与“活化”中找到与现代生活的契合点。

历史文化遗产从不是“过去的标本”,而是滋养城市发展的“未来养分”。南沙用“绣花功夫”守护文化根脉,用创新思维激活遗产价值,让岭南水乡的温婉与海洋文化的开阔,在大湾区的发展中持续焕发新的烟火气——这既是南沙写给历史的答卷,也是新时代历史文化保护的生动范例,值得我们细细品味、借鉴。

【编者按】

2025年3月,广州市人民政府正式批复《广州市南沙区国土空间总体规划(2021—2035年)》。即日起,“总规微课堂”系列科普栏目正式上线!告别晦涩难懂的专业术语和复杂图纸,化繁为简,通过聚焦公众关心的热点,深度解读15个总规“关键词”,轻松读懂南沙区国土空间总体规划。

撰文:余妍玲

供稿:广州市规划和自然资源局南沙区分局 广州市城市规划勘测设计研究院

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器