三月的深圳,下着连绵的春雨。

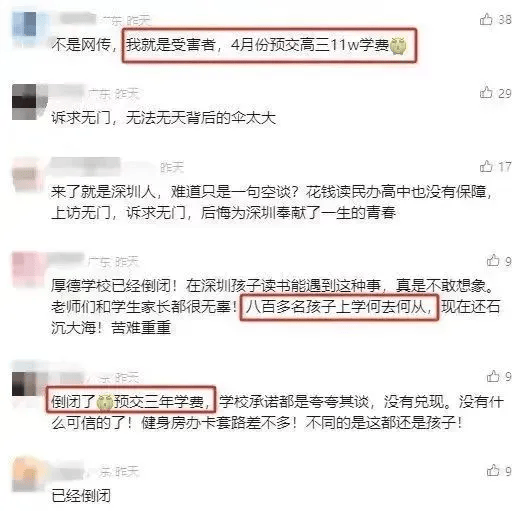

厚德书院的校门紧闭,门外的家长举着写有“退还学费”的纸牌,雨水顺着伞檐滴落,打湿了他们手中的银行回执。那是十五万、二十万、甚至更多的钱,本该是孩子的未来,如今被困在这道锁死的铁门里。

同一时间,在上海浦东的家长群里,另一条消息在疯传——平和双语学校宣布新学期学费再涨16%。英国那头,伊顿公学的邮件写得更直接:“因新增教育增值税,学费整体上调20%。”

一个在退钱,一个在涨价;一个家长在雨里哭,一个家长在屏幕前叹。

教育的两极,在2025年被拉得更远。

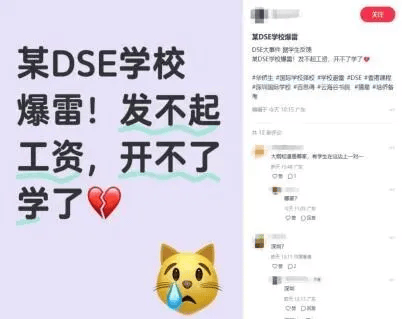

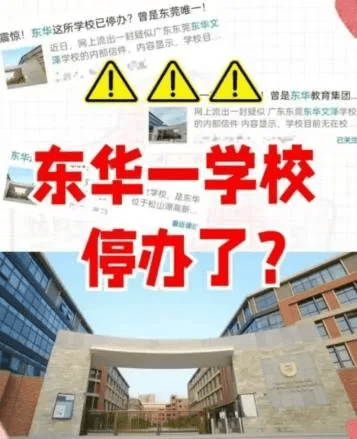

这一年,关于国际学校的新闻层出不穷:退费、停办、假榜单、破产重组……那些曾经象征“优质教育”的名校LOGO,如今成了家长焦虑的导火索。

有的家长花了几年收入送孩子去国际学校,结果孩子留学归来,却在求职市场里四处碰壁。

王珊的女儿Coco毕业于英国前十的大学,英文流利,作品集漂亮,可求职半年,连面试机会都寥寥。

“她拿到的第一份offer是咖啡店助理,她哭着说‘妈,我不可能去端咖啡’。”

王珊叹气,“我以为四十万一年能换来体面生活,没想到换来的是她的挫败感。”

她说这话时语气温和,但那种失落渗在每个字里。

“以前我们是怕孩子输在起跑线上,现在我发现,这条赛道根本就不是直的。”

现实远比家长想象得更复杂。

许多国际学校的孩子擅长表达、会演讲、懂全球议题,可面对AI时代的就业市场,他们的“能力”并没有想象中那么稀缺。

就业竞争加剧、岗位萎缩、回国落差……一场高成本教育投资,正在遭遇回报率下滑的尴尬。

与此同时,另一种幻觉正在更安静地滋生。

刘婧在北京做艺术培训,她送儿子去读了一所自称“藤校录取率第一”的国际部。

学校的宣传页上铺满哥大、布朗、牛津的Logo,招生讲座上,老师微笑着说:“我们的学生从不为名校焦虑,因为他们都上名校。”

直到那天,家长群突然炸开——

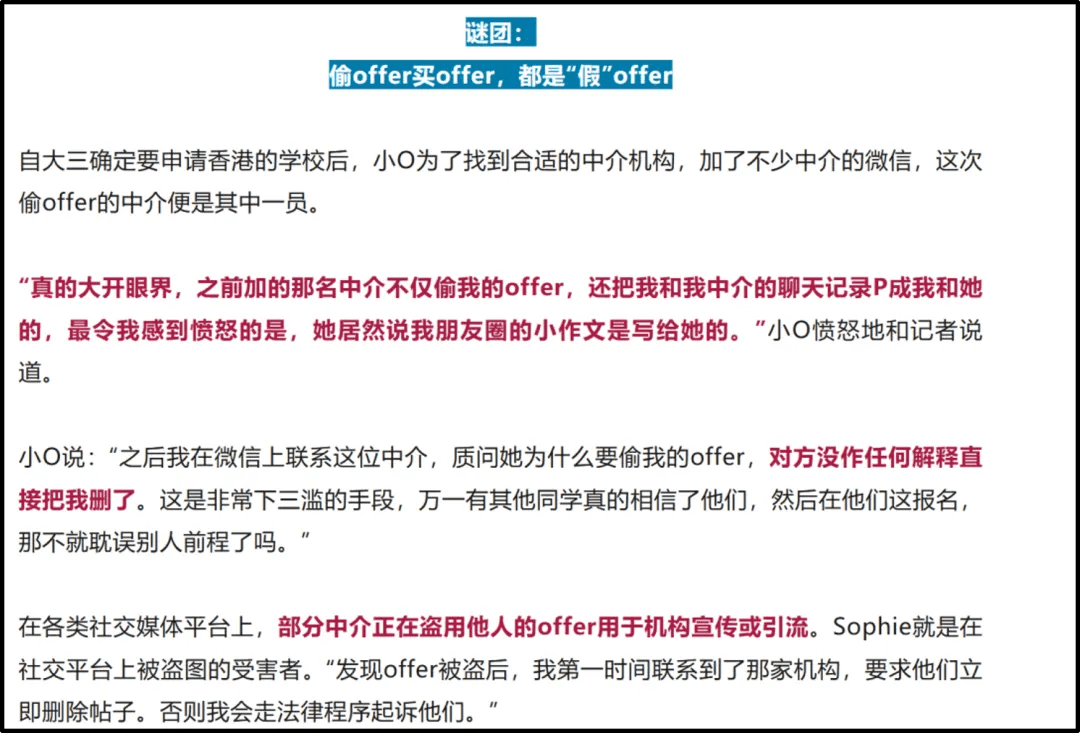

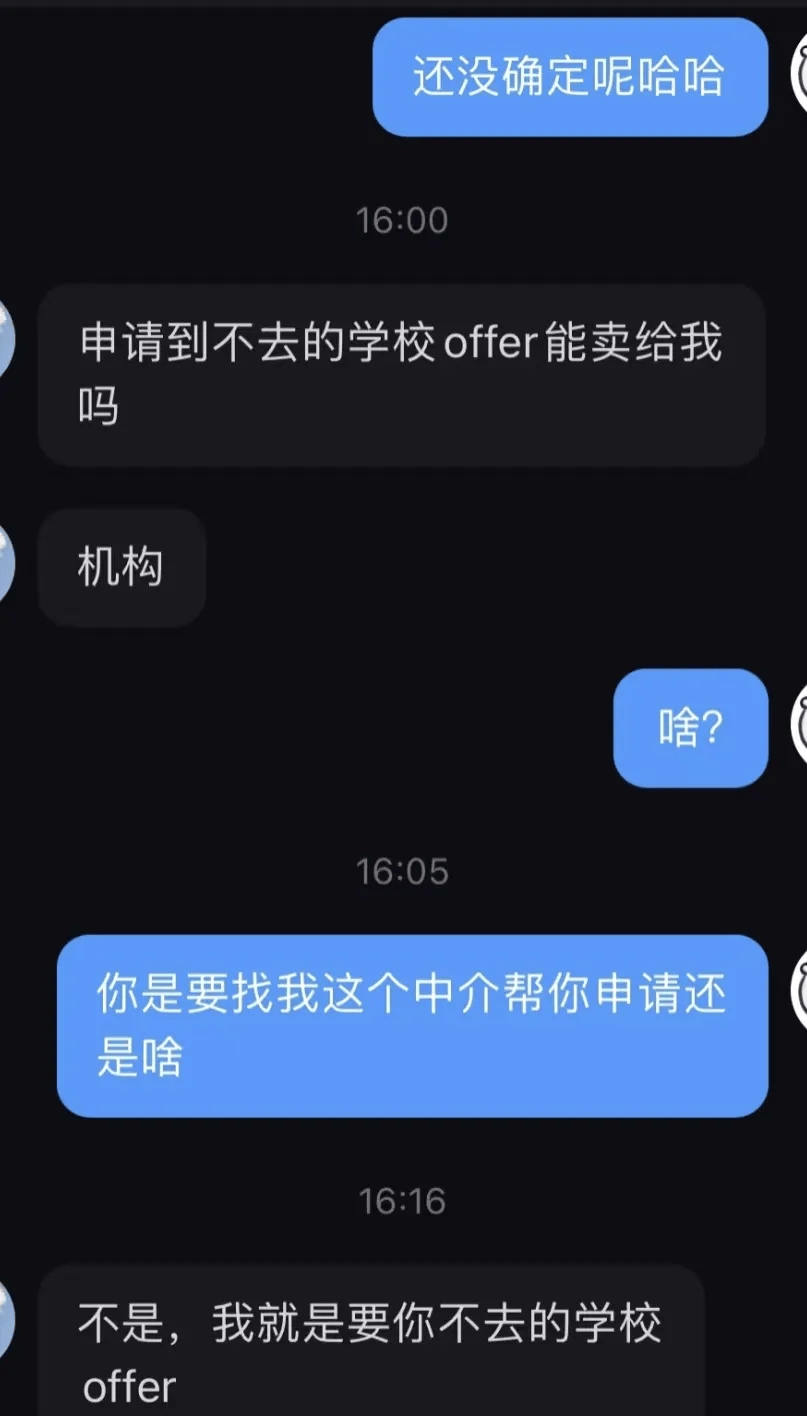

有家长发现,一位早已转学去美国的学生,名字却出现在学校的“藤校榜单”上。

后来,真相一点点浮出水面:录取是真的,学生也是真的,只是——学生和这所学校没有任何关系。

“他们买下别人不用的录取,再贴在自己孩子的名字上。”一位知情老师匿名说。

买榜、造榜、挂名榜,一条“捷报生意链”在暗处流转:藤校上百万,牛剑五十万,美国前30三四十万。

刘婧说,那一刻她心里有种荒诞的冷。

“我当初选学校,就是被那面墙打动的。后来才明白,那些名字也许根本不属于这里。”

她撤掉朋友圈里所有关于学校的照片,换成了孩子画的油画。

“我不想再晒捷报了。我只希望孩子上学时笑得真一点。”

可比虚假更让人心惊的,是不确定。

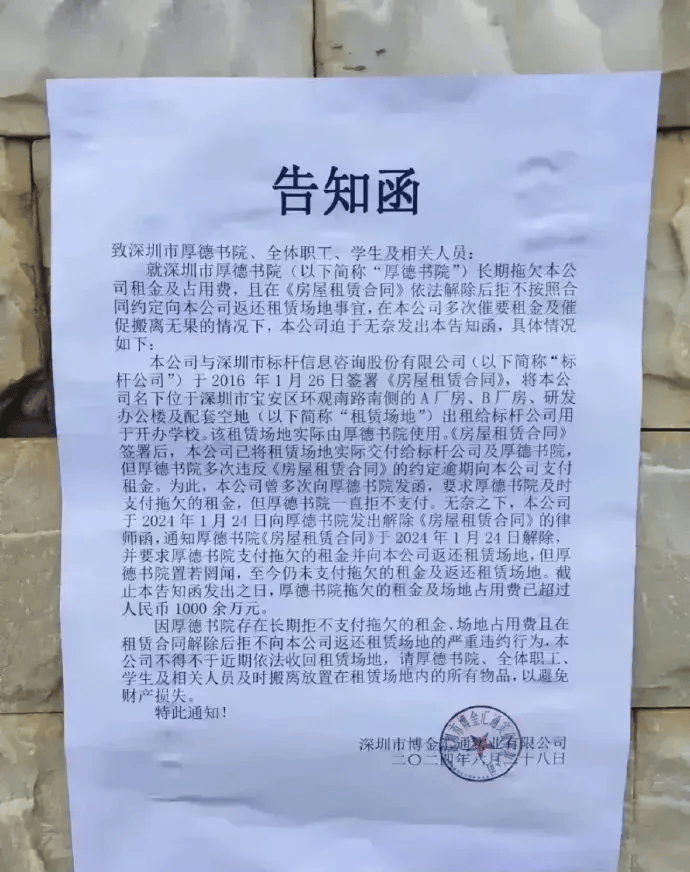

陈立是深圳的一位创业者,他儿子在某国际书院上高一。三月初的一天,学校群里突然传出消息:书院因资金问题暂停招生。

“我当时不信,直到第二天去学校,保安说校长走了。”

那一刻,他彻底慌了。

他翻出缴费记录:十五万元学费、一笔设备押金。官方电话打不通,家长维权群人数从几十人涨到几百人。

“孩子在问我:‘爸,我还能去英国吗?’我不知道怎么回答。”

后来他们才知道,这所学校的母公司陷入1.4亿债务纠纷,租约被解除。

家长们最后把孩子紧急转入另一所双语高中,可教材体系不同,课程断层严重,外教流动频繁。

陈立说,“那段时间,我每天都觉得自己像在逃难。”

他后来学会看学校财务数据,看外教留任率,也开始劝朋友别只看“排名”。

“好学校不是看logo,是看有没有持续在活着。”

教育行业有个冷冰冰的词——“结构性风险”。

它的另一种表达方式,就是普通家庭的失学与退费。

根据教育部国际教育司数据,2024年全国国际化学校在校生首次出现负增长2.1%;

英国私校委员会预测,2025年将有12所私校关闭;

香港已有3家国际学校因债务问题停办。

而这些“关停潮”背后,家长的损失往往难以追回。

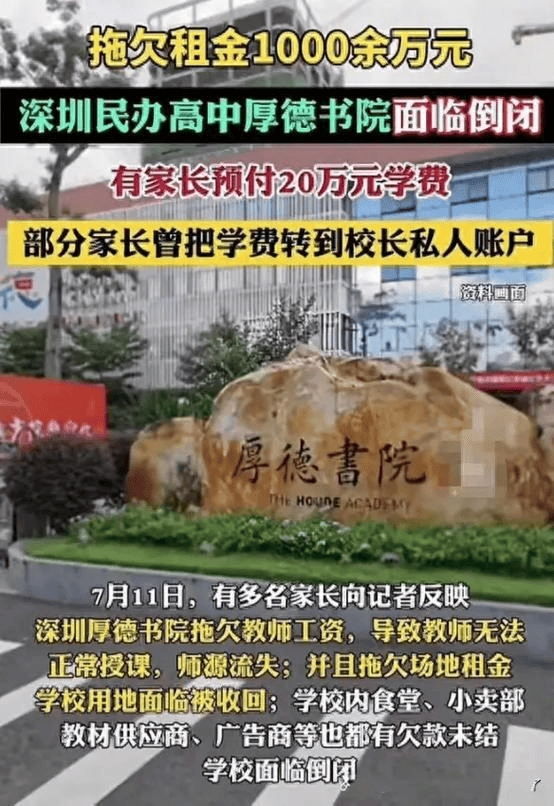

香港朗思国际的家长交了20万港币建校债券,最后只拿回一半;深圳厚德书院的家长平均损失4到8万元学费。

教育不是投资,但坑里确实有“共性模式”。

2025年的家长群体,也在一次次踩坑之后,摸索出自己的“避坑指南”。

捷报墙和宣传海报,是家长最容易掉入的第一重陷阱。

“藤校录取率”“Top30录取人数”“牛剑连中”——这些数字往往没有第三方审计,也没有监管机制。

一位从业十年的国际教育顾问透露:

“有的学校会购买‘共享榜单’,也就是花钱挂名别校学生的录取结果;有的则让学生‘多校挂名’,制造虚高数据。”

“有的学校会购买‘共享榜单’,也就是花钱挂名别校学生的录取结果;有的则让学生‘多校挂名’,制造虚高数据。”

避坑方法:

要求学校提供录取学生名单(匿名即可),核对学生实际毕业年份。

关注录取的“走向”而非“数量”:藤校录取十人里,若八人不入读,可信度极低。

查官方UCAS/College Board数据是否能印证学校的公开成绩。

要求学校提供录取学生名单(匿名即可),核对学生实际毕业年份。

关注录取的“走向”而非“数量”:藤校录取十人里,若八人不入读,可信度极低。

查官方UCAS/College Board数据是否能印证学校的公开成绩。

学校停招从不突然。每一次崩塌前,都有信号。

1. 招生人数两学期连续下降超30%。

说明现金流紧张,学费不足以支撑运营。

2. 外教离职率超过20%。

说明学校在缩减成本,教学质量即将下滑。

3. 学费突然上涨超通胀率5个百分点。

往往代表学校在“抢现金流”,准备过冬。

陈立说,“智胤书院出事前,这三个迹象都有。只是那时没人信。”

避坑方法:

关注教育局备案的招生数据变动(各地官网可查)。

问招生官教师流动情况,留意“避谈具体数字”的回答。

若学校要求一次性缴纳全年或两年学费,要主动要求签署“退费条款”。

关注教育局备案的招生数据变动(各地官网可查)。

问招生官教师流动情况,留意“避谈具体数字”的回答。

若学校要求一次性缴纳全年或两年学费,要主动要求签署“退费条款”。

1️⃣ “你们的A-Level/IB授权编号是多少?”

——不具备官方授权的课程无学籍保障。

2️⃣ “近三年教师留任率是多少?”

——流动率超20%的学校教学连续性差。

3️⃣ “学生去向能否提供匿名分布表?”

——真正成熟的学校会主动公开统计。

教育投入不止学费。

一位广州妈妈在朋友圈算了一笔账:

“国际学校三年学费70万,课外辅导18万,研学营15万,留学中介10万——加起来超过百万。”

这些隐性开支往往没有提前规划,导致中产家庭被迫压缩其他生活成本。

建议:

预留10%-15%教育应急金。

每年重新审视投入产出,及时止损。

若经济压力明显,应优先选择“双轨制”或“1+3”混合课程模式(国内打基础+海外对接课程),降低风险。

预留10%-15%教育应急金。

每年重新审视投入产出,及时止损。

若经济压力明显,应优先选择“双轨制”或“1+3”混合课程模式(国内打基础+海外对接课程),降低风险。

当教育被裹挟进焦虑的洪流时,最珍贵的往往是理智。

家长们开始明白:

真正值得信任的学校,不是口号最响的,而是孩子愿意每天起床去的。

真正的好老师,不是履历最华丽的,而是能记住孩子名字、懂他们困惑的。

2025年,越来越多的家长开始从“名校焦虑”回归“匹配教育”。

有人把孩子从收费20万的国际校转入公立双语学校;有人选择东南亚学费较低的国际体系;还有人干脆保留国内学籍,在课外补国际课程。

他们说得最朴实的一句话是:

“我们不是不想给孩子最好的,而是不再相信最贵的就等于最好的。”

“我们不是不想给孩子最好的,而是不再相信最贵的就等于最好的。”

国际教育的泡沫,正在被现实刺破。

退费、假榜、停招,都是警钟。

但在喧嚣与焦虑之外,仍有越来越多的家长,学会用冷静的眼睛,去审视这场长跑。

教育的意义,从来不是“买未来”,而是“陪成长”。

真正的闭坑,不是避开风险,而是让家庭和孩子都学会选择的能力——

慢一点,想清楚一点,走稳一点。

毕竟,能陪孩子穿越教育周期的,永远不是捷报墙,而是父母那份清醒的爱。

注:文中人物均为化名

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器